巴菲特说:打工者,永远发不了财,要想发财,就不要想着去打工,类似的言论古今中外有不少名人说过,他们也用自身经历论证了这一点。

这是因为财富是对认知的补偿,而不是对勤劳的奖赏。

1、从财富获取来源来说

打工者通过出卖时间和劳动力来赚钱,这种方式收入有限,且难以积累财富。

因为从时间和收入的局限性来说:打工者的收入主要依赖于单位时间的价值和工作时长。然而,一天最多24小时,收入有天花板。

2、从竞争角度来说

勤劳只是落后的生产力,是低维落后于时代的竞争策略。

进来工业革命以来,机器生产的效率已经远远高于体力生产。

站在2024年的末尾,去观察历史车轮的前进,第一批发达的西方国家,第一批下海的商人,第一批互联网富豪,以及未来在AI等新质生产力领域脱颖而出,走在时代前面的弄潮儿,他们无不是提前认知并适应了时代的发展,站在了并占据了竞争的高位。

说到此处,各位读者朋友可能会说,这都是老掉牙的分析,并没有什么独特的洞见,我们更想知道如何做?而不是重复讲是什么,为什么?

但是,朋友,你知道吗?如何做并做好的关键恰恰是理解为什么,是什么。我们对本质的思考越加深刻,越加准确,越加体系化,我们搭建做事方法逻辑的时候才会越加准确。

而且,文化和意识的突破并不是一蹴而就的,所以尽管我们身处快速变革的时代,但我们的时代中人未必也“与时俱进”,这也是说这个来龙去脉的必要性。

3、如何做才能赚大钱?

这就要讲到生产力的本质,即放大。

工业革命也好,互联网也好,AI或者新质生产力也好,创业也罢,本质是放大。即生产、传输、分析思考的效率,团队塑造放大竞争优势。

传统工业是通过机器生产,互联网是通过信息传输,AI是通过大数据分析,创业是通过机器生产、互联网信息传输、AI大数据分析、团体规模竞争优势等的综合输出。

4、普通人如何做?

何为普通人,结合上下文语境,我简单定义下:即缺乏原始资金无法投入机器设备,即缺乏像明星般那样的人设吸引注意力卖货,即非科技研发类专业技能,即缺乏商业认知和整合能力的人。

我在过往的文章中,有提到过“高筑墙、广积粮,缓称王”这一策略,这一策略并不是我的总结,而是明太祖朱元璋时期,学士朱升给与朱元璋平定天下的策略。

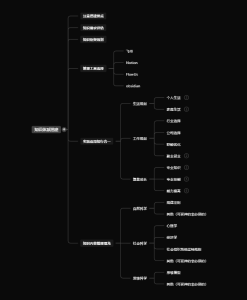

我们普通人当然不需要“平天下,定乾坤”。但道理是相通的,这在我知识体系类文章里有概述。

简单翻译就是“铸认知高墙,积原始资本,延迟满足”。

说下我自己的知行合一。

铸认知高墙:不断的复盘、研究、优化自己的知识体系,推进认知的深度,个人的眼光和眼力。

别人阅读碎片,我阅读并输出体系、输出洞见。

别人研究需求,我研究人性。

别人研究人性,我研究规律。

别人研究套路,我研究如何创造并提供价值,即我怎么让我的观众获得认知提高?我怎么设计利益竞争方案并带领认同我的兄弟们去抢夺市场等等?

积原始资本:不断的进行价值内容的输出,在输出中影响、帮助用户和粉丝塑造个人数字资产,在粉丝反馈中进行内容调整。

延迟满足:不断的优化精力、时间、注意力、消费的分配方式,对抗稀缺,对抗马太效应,提高自主性,自主决策权。

5、2个“10年”,一个结果

10年“磨认知”

在14年11月,我刚接触“知识体系”这个概念的时候,我就进行了深刻的思考,从认同这一逻辑到实践执行,距今已经有10年,10年中我进行了数以万计次的主动学习、自我提问、思考思辨、归纳总结等等。

涉及多个学科领域的学习、多种思维模型的研究、多维度的实践探索和论证。

这10年,是寂寞的,但是也是奋斗的,是广博的,是慎独的,是进步的,多年以后我会深刻的感恩这些年。

10年“知行合一”

听了很多大道理,依然过不好这一生。那是因为道理到结果,中间有很多环节。我们需要区分道理和经验,我们需要连接道理和道理,我们需要根据自身情况设计自己的道理,我们需要检验我们假设的道理,我们需要优化我们做错的道理。

用计算机比喻,就是我们大脑里既要输入、储存大量的数据,又要对这些数据进行分类加工,进行模型建构优化,以便我们输入一个问题的时候,大脑能够以更快的速度,更准确的答案告知我们。

一个结果

10年的专注钻研,10年的检验论证,知行合一,最终只为一个结果。

人生当有所作为,当活得精彩,才无愧于这份生命的神奇与厚重。

愿你我以平凡的生命走出属于自己的精彩,绽放出生命力的光芒和力量。

借用我销售时期喜欢的一句话:see you at the top.

评论 抢沙发

评论前必须登录

我要注册